![图片[1]-绳缚情感游戏 – 反馈总结-绳缚绳艺](http://www.smkunbang.com/wp-content/uploads/2025/09/32e421421420250924154247-1024x576.jpg)

绳缚情感游戏 – 反馈总结

绳缚情感游戏 – 反馈总结作为绳缚情感互动的核心复盘环节,以 “情感交流与成长反思” 为核心,通过梳理绳缚过程中的非语言沟通、界限探索与技巧应用,提炼绳缚对情感传递、伴侣理解的价值,既为后续绳缚实践提供优化方向,又深化对 “绳缚即沟通” 的认知,是让绳缚情感游戏从 “体验” 升级为 “成长” 的关键环节。本总结从沟通模式、技巧应用、情感价值到成长意义,全方位拆解绳缚情感游戏的核心反馈要点,助力参与者在复盘中标定进步、明确方向,提升绳缚情感互动的质量与深度。

非语言绳缚沟通:创新情感交流模式

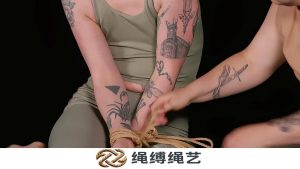

- 身体与情感协同:突破传统沟通边界:在绳缚情感游戏中,“非语言沟通是核心情感交流载体”—— 参与者通过绳缚过程中的身体反馈(如放松的肢体姿态回应信任、轻微调整传递舒适度需求)、绳线张力变化(如轻柔提拉传递安慰、稳定环绕传递安全感),构建 “基于身体与情感的新颖沟通方式”。这种沟通模式摒弃了语言表达的局限性,让孤独、依赖、安慰等难以用文字精准描述的情感,通过绳缚的细微互动直接传递,既丰富了情感交流的维度,又让参与者体验到 “无需言语也能深度理解” 的默契,为亲密关系中的沟通提供新范式。

边界探索绳缚:拓展情感认知领域

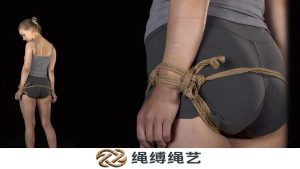

- 安全框架内突破:探索未知情感边界:绳缚情感游戏的设计初衷之一是 “鼓励参与者在安全绳缚框架内走出舒适区”—— 通过预设的绳缚场景(如轻度束缚带来的 “可控脆弱感”、协同调整姿势带来的 “信任考验”),引导参与者接触以往较少体验的情感状态(如适度的紧张感、被保护的安心感);同时,通过实时反馈机制(如安全词、体感信号),确保边界探索始终在 “可承受范围” 内,避免过度突破引发不适。这种 “安全探索” 让参与者有机会发现自身情感认知的盲区,拓宽情感体验的广度,从 “被动接受情感” 转向 “主动探索情感”。

张力对话绳缚:传递复杂情感信号

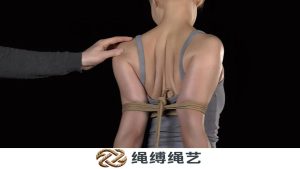

- 精细控制为径:实现情感精准传递:绳缚情感游戏中 “身体距离与绳线张力的精细控制,是传递复杂情感的关键”—— 当需要传递 “孤独感” 时,可通过 “绳段适度疏离 + 身体保持轻微距离” 的绳缚设计,让参与者在约束中感知独处的情绪;当需要传递 “安慰感” 时,采用 “绳段紧密贴合 + 缓慢环绕节奏”,配合肢体的轻扶动作,让温暖感通过绳缚传递;甚至 “矛盾的情感状态”(如紧张中的安心),也可通过 “局部绳段紧绷 + 核心区域松散” 的张力对比实现。这种 “张力对话” 让绳缚不再是单纯的肢体约束,而是能承载多层复杂情感的 “情感媒介”,提升情感传递的精准度。

技巧精进绳缚:强化情感表达能力

- 技巧服务情感:提升绳缚情感价值:反馈总结中需重点关注 “如何通过绳缚技巧的精进,更好地表达和激发特定情感反应”—— 例如,通过优化绳段接触面积(大面积平铺传递包容感,小范围点压传递专注感),让技巧更贴合情感表达需求;通过熟练掌握 “缓慢提拉”“间隙预留” 等细节技巧,精准激发伴侣的预期情感反馈(如轻微提拉引发期待感,间隙预留缓解紧张感)。复盘时需记录 “技巧 – 情感” 的对应效果(如某类绳结更易引发安全感,某类缠绕方式易传递亲密感),通过持续总结优化,让绳缚技巧从 “功能性操作” 升级为 “情感表达工具”,强化绳缚的情感价值。

沟通工具绳缚:传递深度情感状态

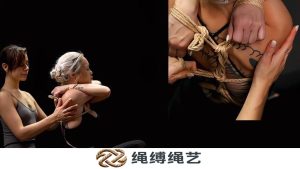

- 绳为媒传心意:承载复杂情感内涵:绳缚情感游戏的核心价值之一是 “将绳缚转化为强有力的沟通工具”,能传递 “拥有”“失去” 等深度情感状态 —— 当传递 “拥有感” 时,可通过 “全身协同绳缚 + 核心区域稳固支撑”,让参与者感知被接纳、被珍视的情绪;当传递 “失去感” 时,采用 “局部绳段松散 + 逐步解绑” 的设计,配合缓慢的节奏,模拟情感中的失落与告别。这种 “以绳传情” 的方式,能让抽象的情感状态变得可感知、可互动,帮助参与者更直观地理解伴侣的内心世界,突破语言沟通的情感壁垒。

共享语言绳缚:构建专属情感默契

- 互动中沉淀:形成独特绳缚沟通体系:反馈总结需重视 “在绳缚过程中与伴侣共同开发共享语言” 的成果 —— 这种共享语言可能是特定的绳缚动作含义(如 “三次轻拉绳尾” 代表 “需要安慰”,“调整绳段方向” 代表 “想换姿势”),也可能是绳缚节奏与情感的对应关系(如 “快节奏缠绕” 对应 “兴奋”,“慢节奏调整” 对应 “放松”)。这些通过共同实践沉淀的 “绳缚共享语言”,是双方情感默契的独特体现,能大幅提升后续绳缚互动的效率与深度,让沟通从 “试探” 转向 “精准回应”。

成长导向绳缚:珍视每一次实践价值

- 复盘促成长:挖掘绳缚实践意义:反馈总结的核心目标之一是 “将每次绳缚实践视为学习和成长的机会,无论结果如何”—— 即使某次绳缚未达到预期情感效果,也可通过复盘分析原因(如技巧选择与情感需求不匹配、未及时响应伴侣反馈),转化为后续改进的方向;若实践效果良好,则需总结可复制的经验(如特定场景的绳缚设计、有效的沟通节奏)。这种 “成长导向” 的复盘思维,让绳缚情感游戏不再是单纯的体验活动,而是能持续促进个人情感认知、伴侣互动能力提升的 “成长载体”,实现绳缚实践的长期价值。

情感释放绳缚:提供安全情绪出口

- 结构与解构:搭建情感疏导通道:绳缚情感游戏中 “绳缚的结构与解构过程,为情感释放提供了安全途径”—— 绳缚的 “结构化” 过程(逐步缠绕、固定)可帮助参与者梳理混乱情绪,在约束中找到情绪的 “锚点”;绳缚的 “解构” 过程(逐步解绑、放松)则对应情感的 “释放”,让压力、焦虑等负面情绪随绳段的解开逐渐缓解。反馈总结时需关注 “绳缚流程与情感变化的对应关系”(如某一阶段的绳缚更易引发情绪释放,某类解绑方式更利于情绪平复),通过优化绳缚的结构与解构节奏,让绳缚成为更有效的情感疏导工具,为参与者提供安全的情绪出口。

定制化绳缚:适配多元情感需求

- 需求为基:打造专属情感体验:反馈总结需强调 “根据个人情感需求和舒适度定制绳缚体验” 的重要性 —— 针对 “情感需求偏向安全感” 的参与者,可优化绳缚的稳固性设计(如增加核心支撑点、减少肢体活动限制);针对 “情感需求偏向探索感” 的参与者,可增加绳缚的灵活性(如预留更多活动空间、尝试新颖绳路);甚至 “临时情感需求”(如当天需要放松或需要情感陪伴),也可通过调整绳缚节奏、张力强度实现适配。复盘时需记录 “需求 – 方案 – 效果” 的对应数据,形成个性化的绳缚体验方案库,让每一次绳缚都能精准匹配情感需求,提升体验的适配性与满意度。

理解深化绳缚:增进伴侣情感共鸣

- 绳缚为桥:拉近心理距离:绳缚情感游戏的最终目标是 “通过绳缚互动,增进与伴侣之间的相互理解和情感共鸣”—— 在复盘时需重点关注 “绳缚过程中双方的情感共鸣点”(如某一绳缚环节让双方同时感受到亲密,某一反馈让彼此更理解对方的情感需求);同时反思 “未达成共鸣的环节”(如因技巧不当导致的情感传递偏差,因未及时沟通导致的理解错位)。通过持续复盘优化,让绳缚成为连接双方内心的 “情感桥梁”,帮助伴侣更深入地感知彼此的情绪、需求与界限,从 “表面互动” 走向 “深度共情”,强化亲密关系的情感基础。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容