![图片[1]-绳缚-微观身体操控-绳缚绳艺](http://www.smkunbang.com/wp-content/uploads/2025/09/0df33ca7f920250923172409-1024x576.jpg)

微观身体操控

微观身体操控作为绳缚艺术中聚焦 “精细肢体引导” 的高阶形式,以 “微体操作技术” 为核心,通过精准的绳缚手法、对身体机制的深度理解与非强制性原则,在实现细微肢体影响的同时,兼顾搭档的舒适与安全,既适合具备基础绳缚经验者探索 “轻量型绳缚” 场景,又能通过融合多元元素(如武术、舞蹈)打造个性化绳缚风格,是兼具细腻感与人文关怀的绳缚技法。本教程从技术原理、安全关怀、能量效率到个性化创新,全方位拆解微观身体操控的绳缚核心要点,助力进阶爱好者掌握这一适配精细引导场景的专业绳缚技法。

微体操作绳缚技术:实现精细肢体影响

- 精细绳缚手法:规避过度力量:微观身体操控的核心在于 “通过精细绳缚手法实现对搭档的微小影响”,区别于传统绳缚依赖 “张力强度” 的约束逻辑,该绳缚技术更注重 “绳段接触点的精准控制”—— 例如通过在手腕内侧、脚踝外侧等敏感区域施加轻微绳压,引导肢体产生细微调整;利用绳段的 “柔性牵引”(如轻拉绳尾带动手指微调),替代强硬的肢体固定,避免使用过度力量导致的不适或抵抗。教程详细标注微体绳缚的关键手法(如 “点压式绳段摆放”“缓释型张力控制”),并搭配人体力学原理解读,帮助学习者理解 “如何通过少量绳缚干预实现精准引导”,避免因技术粗糙导致的操控失效或体验不佳。

舒适关怀型绳缚:优先保障搭档体感

- 体感优先设计:引导轻松姿势转换:在微观身体操控的绳缚过程中,“搭档的舒适度” 被置于核心位置 —— 绳缚前需通过沟通明确搭档的体感偏好(如对绳压的耐受度、偏好的姿势角度);操作中采用 “渐进式绳缚引导”,先以松散绳段建立基础接触,再根据搭档反馈逐步调整绳缚细节,引导其轻松进入目标姿势(如从坐姿缓慢过渡到半跪姿);针对易产生压迫的部位(如肘部内侧、膝盖后侧),采用 “绳段平铺 + 间隙预留” 的方式,避免局部受力集中导致的麻木或酸痛。这种舒适关怀型绳缚设计,让微观操控不再是 “单向控制”,而是基于双方默契的 “体感协同”,大幅提升绳缚体验的友好度。

能量效率绳缚:平衡体力消耗

- 省力型绳缚方法:保持会话体力储备:微观身体操控特别注重绳缚过程中的 “能量效率”,通过优化绳缚流程与手法,减少双方不必要的体力消耗 —— 例如采用 “一次性绳路规划”,避免反复拆解、重绑导致的时间与体力浪费;在需要长时间维持的姿势中,利用 “身体自重与绳缚支撑的协同”(如通过绳段轻微提拉减轻搭档肌肉负担),替代单纯依赖肌肉发力的姿势保持;收尾阶段采用 “快速解绑设计”,避免复杂绳结拆解消耗额外体力。这种节省能量的绳缚方法,确保在完整绳缚会话结束后,操作者与搭档都能保持充足体力,避免因体力透支影响后续互动或体验评价。

创新融合绳缚:打造个性化风格

- 跨领域元素融合:衍生独特绳缚体系:微观身体操控鼓励 “灵感与创新”,支持将 Yagamran 技术、武术元素(如合气道的柔性引导、太极的借力发力)融入绳缚设计 —— 例如借鉴 Yagamran 技术的 “动态绳段调整” 逻辑,实现绳缚与肢体动作的同步适配;吸收武术中的 “重心控制” 原理,通过绳缚轻微干预搭档的身体重心,引导其产生自然的姿势变化。教程提供跨元素融合的实操案例(如 “武术借力型绳缚引导”“舞蹈韵律型绳段排布”),并鼓励学习者结合自身背景(如武术功底、舞蹈经验)探索个性化绳缚风格,避免千篇一律的技术套用,让微观身体操控的绳缚体系更具多样性与独特性。

非强制绳缚原则:维护过程和谐

- 弹性应对机制:规避抵抗与冲突:微观身体操控严格遵循 “非强制性原则”,在绳缚过程中若遇到搭档的肢体抵抗或体感不适,需立即暂停操作,共同寻找替代绳缚方案 —— 例如搭档对 “手腕后绑” 产生抵抗时,可调整为 “手腕侧绑 + 轻微绳压引导”;对某一姿势的肌肉张力感到不适时,可通过增加绳段支撑点(如在肘部下方添加辅助绳圈)减轻负担,避免强迫搭档接受不适的绳缚方式。教程强调 “抵抗信号识别”(如肢体僵硬、呼吸急促均为潜在抵抗表现)与 “替代方案库” 建立,帮助学习者形成 “弹性绳缚思维”,确保整个束缚过程的和谐与信任。

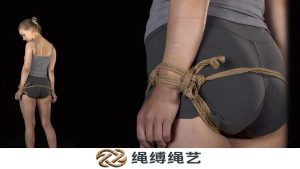

辅助型绳缚技术:强化精细调整

- 棍子技术协同:实现放松态有效移动:微观身体操控中的 “棍子技术” 并非依赖外部工具,而是指 “利用搭档四肢作为‘自然杠杆’进行绳缚精细调整”—— 例如通过在搭档手臂外侧施加轻微绳压,引导其前臂自然转动;利用腿部绳段的细微提拉,配合搭档自身腿部发力,实现放松状态下的有效移动(如从跪姿缓慢起身)。教程详细拆解 “四肢杠杆与绳缚的协同逻辑”,说明如何通过少量绳缚干预,放大四肢自身的调整能力,避免因过度绳缚限制肢体的自然活动空间,让微观操控更贴合人体自然运动规律。

控制保护型绳缚:增强信任与安全

- 双向安全感构建:通过绳缚传递信任:微观身体操控的绳缚设计注重 “给予搭档控制感与保护感”—— 一方面通过 “可随时反馈的绳缚机制”(如约定 “轻拍 3 次” 为暂停信号),让搭档在绳缚过程中始终保有 “主动干预权”;另一方面通过 “保护性绳段布局”(如在易碰撞的部位外侧添加缓冲绳圈、在姿势转换时通过绳段轻微提拉防止失衡),为搭档提供安全保障。这种控制保护型绳缚,让微观操控的核心从 “单向引导” 转变为 “双向信任共建”,通过绳缚传递的安全感与可控感,增强双方在绳缚互动中的信任基础,深化情感连接。

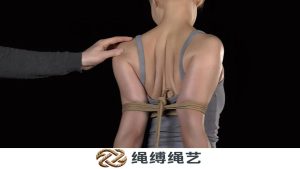

脊椎适配绳缚:拓展动态操控维度

- 脊椎友好型调整:实现安全动态移动:在微观身体操控中,“脊椎操作” 需建立在安全绳缚的基础上 —— 通过 “按压与转动脊椎” 引导动态移动前,需先以松散绳段环绕躯干,形成 “保护性支撑框架”;操作时采用 “小幅度、慢节奏” 的调整方式,配合搭档的呼吸节奏(如在呼气时轻微转动脊椎),避免因突然发力或幅度过大导致的脊椎压力;针对不同脊椎部位(如胸椎、腰椎),采用差异化绳缚支撑(如胸椎区域绳段偏松散、腰椎区域绳段略收紧以提供支撑)。这种脊椎适配的绳缚设计,既能通过细微调整增加束缚的多样性,又能从根本上规避脊椎损伤风险,确保动态操控的安全性。

身体机制型绳缚:提升操控有效性

- 人体响应认知:优化绳缚干预策略:微观身体操控要求学习者 “深入理解身体如何响应绳缚”,通过掌握人体生理机制(如肌肉紧张与放松的触发条件、神经末梢对绳压的敏感度差异),优化绳缚干预策略 —— 例如了解到 “轻微绳压刺激手臂外侧神经” 可引发前臂自然内旋,即可利用这一机制设计对应的绳缚引导方案;知晓 “腰部绳段的缓释型张力” 可帮助放松核心肌肉,即可在需要搭档身体舒展时采用该绳缚方式。教程提供 “绳缚 – 身体响应” 对应案例库,帮助学习者建立 “基于科学认知的绳缚思维”,避免盲目操作,实现更有效的微观身体操纵。

个性化应用绳缚:适配多元背景

- 背景适配型调整:释放个人技术优势:微观身体操控鼓励 “根据个人背景个性化应用绳缚技巧”—— 若学习者具备武术背景,可侧重将 “借力发力”“重心引导” 等武术思维融入绳缚,强化动态操控的流畅性;若具备舞蹈背景,可注重绳缚与肢体韵律的结合,通过绳段排布引导搭档呈现更具美感的姿势;即使无专业背景,也可基于自身生活经验(如日常对人体姿势的观察),设计简单有效的微体绳缚方法。教程提供 “背景 – 绳缚适配” 的实操路径,帮助不同基础的学习者找到 “能发挥自身优势” 的绳缚切入点,让微观身体操控的学习更具针对性与成就感。

全流程安全绳缚:筑牢风险底线

- 环节化安全把控:杜绝潜在伤害:微观身体操控将 “安全性” 贯穿绳缚全流程 —— 操作前需检查绳材状态(如无毛刺、无磨损)、评估搭档的身体状态(如是否有肌肉劳损、关节疾病);操作中实时监测搭档的 “非语言信号”(如面部表情、肢体僵硬程度),每 3 分钟进行一次体感确认;收尾后需协助搭档进行 “绳缚后放松”(如轻柔按摩被绳缚部位、引导缓慢拉伸),缓解可能的肌肉紧张。这种全环节的安全绳缚把控,从源头规避微观操控中 “因细微失误累积导致的伤害”,确保每一次绳缚体验都建立在健康、安全的基础上。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容