![图片[1]-绳缚-手臂拘束带-绳缚绳艺](http://www.smkunbang.com/wp-content/uploads/2025/09/f718036dae20250921205313-1024x576.jpg)

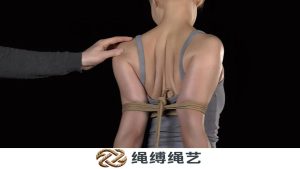

手臂拘束带

手臂拘束带作为绳缚艺术中聚焦 “上肢精准束缚” 的实用形式,以基础双柱平局绳缚技术为核心,在保障操作简易性的同时,兼顾多功能场景适配与安全舒适,既适合新手入门练习,又能作为复杂绳缚的基础模块,通过 “难自解易解绑” 的设计平衡束缚体验与安全底线。本教程从操作特性、功能延伸、技术细节、安全保障到体验设计,全方位拆解手臂拘束带的核心要点,助力不同水平爱好者掌握兼具实用性与独特性的上肢绳缚技法。

简易操作与新手友好:降低入门门槛

- 双柱平局绳缚:基础技法易掌握:手臂拘束带采用 “基础双柱平局绳缚” 作为核心技术,区别于复杂绳缚的多节点设计,该技法以 “双绳平行缠绕 + 对称固定” 为核心逻辑,操作流程简化为 “手臂定位→双绳起始固定→平行缠绕→收尾锁定” 四个步骤。教程明确标注关键参数(如建议绳长 5-6 米,缠绕圈数 3-4 圈,间距 1.5-2cm),并搭配 “易错点对比”(如避免缠绕时绳段交叉、确保双绳张力一致),即使是无上肢束缚经验的初学者,也能通过清晰的步骤指引快速理解技术逻辑,无需复杂绳结基础即可完成操作,实现 “简单易学、上手即会” 的入门体验。

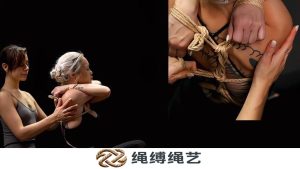

多功能场景适配:拓展使用边界

- 多姿势兼容:覆盖基础与进阶需求:手臂拘束带的设计具备极强的场景适配性,既能独立应用于 “站立姿势”(如双手后背拘束,适配日常互动场景)、“扶手姿势”(如手臂固定于椅扶手,适配坐姿束缚场景),又能作为复杂绳缚的 “基础模块”—— 例如与腰部束缚带衔接形成 “躯干 – 上肢联动束缚”,或与腿部束缚结合构建全身绳缚框架。这种 “单一技法多场景复用” 的特性,避免了专项技法的局限性,让初学者可从基础应用起步,逐步向复杂创作进阶,提升技法的实用价值与复用率。

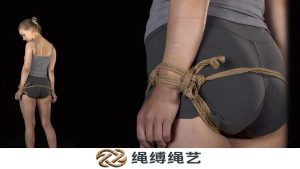

技术细节与稳定保障:强化束缚效果

- 精准细节把控:确保稳定与张力均衡:教程针对双柱平局绳缚的技术细节进行重点拆解,核心聚焦 “稳定固定” 与 “张力控制” 两大要点 —— 在缠绕环节,要求双绳保持平行且间距均匀,避免因绳段交叉导致的松动或局部压迫;在张力调整环节,通过 “双手对称轻拉绳尾” 的技巧,确保每圈绳段张力一致(以 “能伸入 1 指且不滑动” 为标准),既避免张力过松导致束缚失效,又防止张力过大致使手臂麻木。同时强调 “缠绕范围定位”(如小臂区域从肘部下方 3cm 至手腕上方 5cm,避开肘部神经密集区),通过细节把控实现 “稳定束缚 + 均匀受力” 的双重效果,杜绝因技术偏差影响体验。

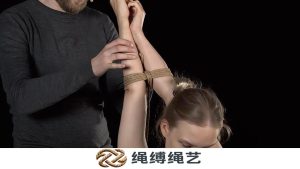

安全舒适与风险规避:筑牢健康底线

- 安全操作规范:规避身体损伤:手臂拘束带将安全性贯穿操作全程,重点强调 “避免过度拉扯” 与 “防止皮肤夹伤” 两大核心原则 —— 操作时要求绳索始终保持平铺状态,杜绝绳段扭曲堆叠导致的皮肤摩擦或夹伤;缠绕过程中需实时询问穿戴者体感(如 “小臂是否有紧绷感”“手腕是否发麻”),动态调整张力;明确禁止 “手臂超生理角度束缚”(如避免双手过度后伸导致肩关节不适),通过标准化操作规范规避神经压迫、血液循环受阻等健康风险,确保束缚体验建立在安全健康的基础上。

独特体验与便捷解脱:平衡束缚与安全

- 难自解设计:强化束缚独特性:手臂拘束带通过 “束缚位置选择” 打造独特体验 —— 将核心束缚区域设定在 “身体难以自行接触的部位”(如双手后背拘束时,绳结隐藏于肩胛骨下方;扶手固定时,锁定节点位于手臂外侧),同时通过双柱平局绳缚的平行缠绕结构,让穿戴者难以通过单手发力解开绳结,既增强了束缚的 “独特性”(提升场景代入感),又增加了 “挑战性”(满足进阶体验需求),避免传统束缚 “易自解” 导致的体验折扣。

- 易解绑设计:快速响应安全需求:尽管具备 “难自解” 特性,手臂拘束带的解绑设计仍注重 “便捷性与安全性”—— 收尾锁定采用 “活结 + 彩色应急绳尾” 组合,预留 20-25cm 长的高辨识度绳尾(建议与主绳颜色区分),操作者或协助者只需向特定方向轻拉绳尾,即可快速松开平行缠绕的绳段,整个解绑过程无需拆解复杂节点,即使在紧急情况下也能实现 “秒级解脱”,确保穿戴者能快速恢复自由,平衡 “束缚体验” 与 “安全底线” 的矛盾。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容